「地域助け合い基金」助成先報告

不登校・発達障害・繊細さと共にある 家族サポートgem

北海道岩見沢市 ウェブサイト

助成額

145,000円(2024/09/26)助成⾦の活⽤内容

不登校は、全国で約30万人、北海道では、1万3千人となっている現状にあります。家庭や学校で、学びや育ちに困難を抱えている子どもと、子どもを心配し将来への不安を抱えている親が、活き活きと生活するために、親の会は、自助という有益な居場所と考えます。

当会は、昨年8月に発足しました。毎月、同じ境遇の親同士が交流する例会を開催し、自己資金を投じて設立運営してきまして、1年を迎えました。

まだまだ、地域では、困難を抱える子どもや親の安心安全な居場所が必要とされており、理解や協力を得るための普及啓発が必要と考えています。

特に、不登校等の問題に特有の子育てや学校対応等に悩み苦労しているものの、支援を受けていない親御さんを継続して親身に支える場や人材が少ないと感じています。

そこで、この度、全国的に活躍している不登校経験者や、子どもの心の問題に詳しい専門家を招いて、子どもを真ん中に据えて、周囲の大人たちが、繋がりながら支えるために何が必要か、子どもと親を理解することについて知り、考えるきっかけになるよう、講演会を開催したいと考えます。

活動報告

私たちは、不登校ひきこもり、発達障害などの困難を抱える子どもの親の会として、令和5年8月に発足しました。毎月1回例会を開催し、同じ境遇の親同士が互いの悩みや子育ての工夫を分かち合い、交流しています。

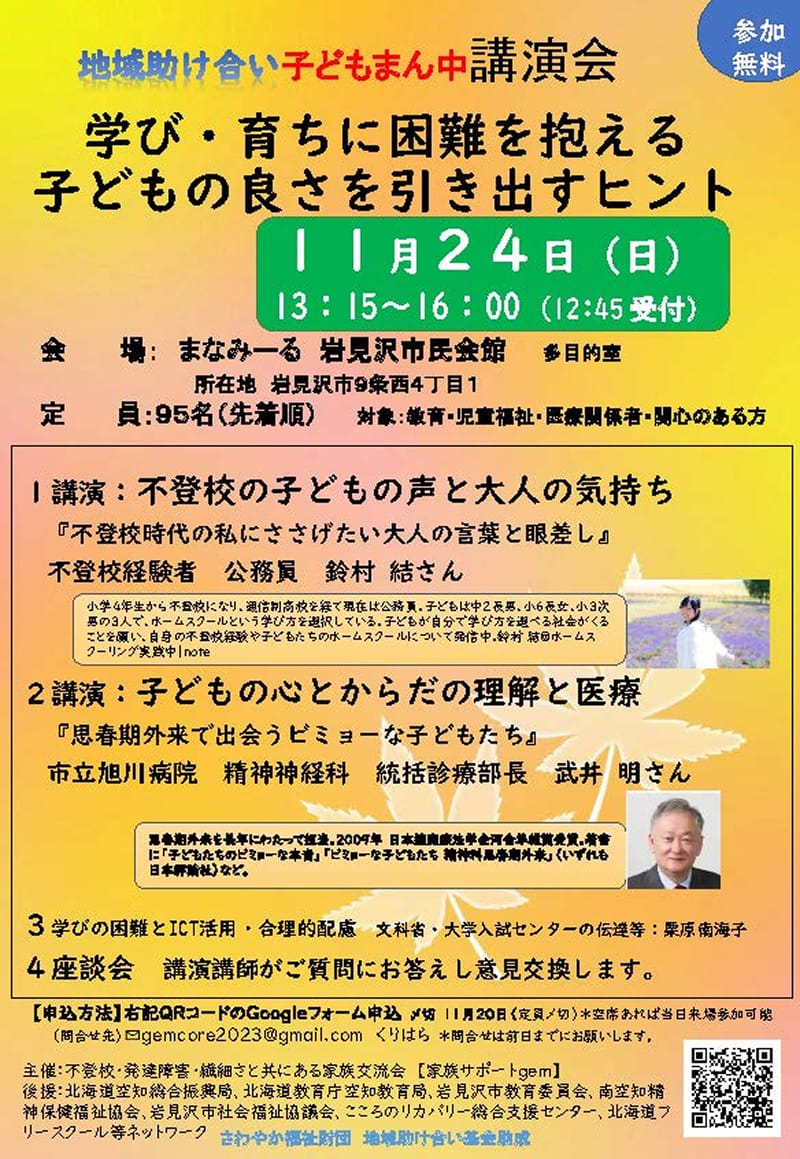

今回、会の設立1年を迎えて、助成金をいただき、講演会を開催することができました。目的は、地域の方への理解と繋がりとしました。テーマは、地域助け合い講演会「子どもまん中~学びや育ちに困難を抱える子どもの良さを引き出すヒント」です。内容等は、以下となっています。

<内容>

講演Ⅰ「不登校の子どもの声と大人の気持ち 講師:不登校経験者 鈴村結さん」

講演Ⅱ「子どもの心とからだの理解と医療 市立旭川病院 精神神経科 統括診療部長 武井明さん

伝達「学びの困難とICT活用 文科省・大学入試センターの伝達 伝達者:栗原南海子」

座談会「講演講師による質疑応答」です。

<結果>

教員の方、放課後デイサービス等の支援者をはじめ、当事者保護者の方々など85名の方にご参加いただきました。

事後アンケートからは、2名の講師のお話から、子どもの回復を信じる事、親の切実な思い、子どもの気持ちに沿った親の心構え、子どもや親の気持ちに寄り添う事の大切さや具体的な関わりを知る機会となったとの声が聞かれました。ICT活用に関しては、合理的配慮について初めて知る機会となった。学びに選択肢があることを多くの人が知って欲しい。世界が広がった。障がいがあっても大学進学ができる。テクノロジーがコミュニケーションを助けることを知った等の地方には浸透していない制度を知る機会となったと思われました。

この場をお借りしまして、生活支援コーディネーターさん、行政の方、不登校支援をされているフリースクールネットワーク、こころのリカバリー総合支援センター、会の仲間はもとより、ボランティアさんや、普段つながりのある他の障がいを抱える子どもの親御さんの助けを受けながら開催できたことに心よりお礼申し上げます。

地域の実情に応じた講演会を開催したいとの思いから、例会での声を活かして企画すること、生活支援コーディネーターの方や行政等の関係機関へのご協力を得るため、各所に足を運んでご説明させていただいたりと、初めてのことですから、私なりの苦労もありました。ですが、貴重な経験であり、今後の活動に大いに役立つものと実感しています。

今回の講演会を通じまして、親の会例会につながった方がいらしたり、児童福祉施設の方からのご相談があったり、生活支援コーディネーターさんより今後の私たちの活動へのご協力をくださる旨のお声がけをくださったりと、私たちの活動をご活用くださり、知っていただく機会となり、会活動の充実につながっております。

今後の展開

当会は、発足して、1年半の未熟な会ですが、例会では、一人一人を大切にをモットーに出会い、学校での出来事や子育ての悩み事など語り合い、苦労を分かち合いながら過ごしています。代表の私自身、不登校の親当事者です。会を発足するまでの数年間は、他の親の会に通いましたが、私の泣きながらの話を何も言わずに、ただただ、ずっと聞いてくれました。以下当会のリーフレットに記したメッセージです。

参加者同士でお話する会です

普段のこと

これからのこと

話すだけで 気持ちが楽になることもあります

こどもの状況は様々ですが 悩んで 不安で 心配している気持ちは同じ

聞いているだけでもかまいません

他の人のお話から 何かしらのヒントが見つかることもあります

心とからだ 疲れたら しっかり休もう これが基本

好きなこと やりたいことで 楽しもう

美味しい物食べて 遊ぼう

お父さんお母さんが元気になろう

そうして 子どもは 笑顔を取り戻します

必ず 動き出しますから 信じて寄り添うことが大切です

「なんとかなる 大丈夫」この言葉をいつも胸に抱いてこれまで歩んできました

私も凸凹です そんな私のこれまでのことを聞きに来てください

こどもと親に寛容な地域社会を

ご紹介note https://note.com/gemcore

添付資料