「地域助け合い基金」助成先報告

新潟リトルベビーサークル こめっこくらぶ

新潟県魚沼市 ウェブサイト

助成額

150,000円(2024/06/05)助成⾦の活⽤内容

毎年11月17日が世界早産児デーであり、その日を標準に新潟県内4カ所にて早産児の写真展を開催したいと考えております。

なお、開催の背景には、周りに相談できず一人で抱え込んでしまったり、この先の不安などが募り心配になる方に向けて、「ひとりじゃない」ことを伝えたいほか、それぞれの当事者が様々な障害や困難を乗り越えながらも、それぞれのペースで大きく成長しているという実態を写真を通じて伝えたい目的があります。

この写真展開催を通じて、世界では10人に1人が早産で生まれている現状や当事者の子育てにかける想い、リトルベビーハンドブックや母乳バンク、子育てする上での課題など、早産児や低出生体重児に関する内容を多くの方に知ってもらい、関心を持ってもらえればと考えています。

まだまだ認知度が高いと感じておらず、地道に活動していくことにより少しずつでも認知が高まることを望み、当事者とその家族が前向きに過ごしやすい社会にしたいと考えております。

活動報告

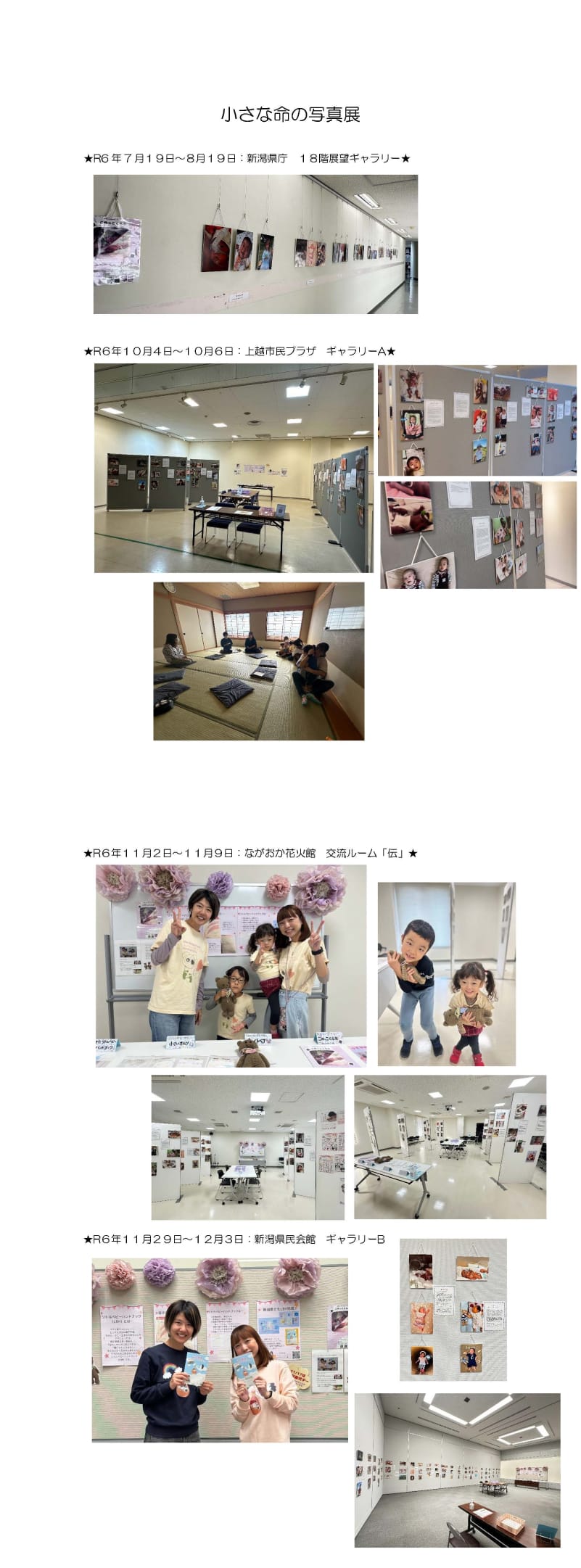

11/17の世界早産児デーに合わせ、7~12月に新潟県内4ヵ所の会場(新潟県庁、上越市民プラザ、ながおか花火館、新潟県民会館)にて、「小さな命の写真展」を開催しました。

SNSにて参加者を募り、新潟県内のリトルベビー(早産児、低出生体重児)の親子30組が参加され、それぞれ親子1組につき、出生時、NICU退院時、現在、の3枚の写真と、妊娠出産エピソードやお子さんへのメッセージなどをまとめたメッセージカードをともに展示しました。双子のお子さんも何組か参加されたので、写真展全体では約100点の写真を展示しました。

写真の他、母子手帳のサブブックであるにいがたリトルベビーハンドブックや、NICU入院中に使用する小さなオムツ、出生時の身長体重のウェイトベアの展示や、母乳バンク・ドナーミルクの紹介なども行いました。

新潟県庁以外の各会場で来場者数の集計を行い、3会場で約650名の来場がありました。

当事者だけでなく、医療従事者や一般の方の来場も多く、当事者からは「当時を思い出した、ひとりじゃないと思えた」などの声が多く聞かれ、一般の方からは、「リトルベビーのことを初めて知った、小さくても強く生きている子たちだとわかった」などの声が多く、多くの方にリトルベビーについて知っていただくことができました。NICUを退院した後、リトルベビーが主に地域で関わる保健師、助産師などの行政の方たちも多く来場され、リトルベビーのこれまでの生い立ちや現在の状況、課題なども知っていただくことができました。

また、各会場の写真展開催中に、当事者同士の対面交流会も行いました。これまでも交流会は開催してきましたが、コロナ禍であったことや、新潟県内全域に当サークルメンバーが在住のため、対面ではなくオンライン交流会をメインで行ってきました。そのため対面交流会の開催は今回が初めてでしたが、多くの当事者親子が集まり、なかなか普段周りに相談できない当事者特有の悩みや不安の共有を行うことができました。

今後の展開

リトルベビーを出産したわたしたちは、小さな小さな我が子を見たその時から、たくさん自分を責め、たくさんの涙を流してきました。子どもたちもNICUでたくさんの治療を受け、NICUを退院した現在も、病院に通い、フォローを受けている子がたくさんいます。そんなわたしたちや子どもたちを見て、「かわいそう」と言う方もいますが、小さな小さな体で多くの壁を乗り越え、今元気に生きている子どもたちは、とっても強い子なんです。生まれた週数や体重によっても成長具合や発達の具合は違いますし、同じくらいの週数や体重でも、その子によって経過は違ってきます。成長や発達がゆっくりな子も多いですが、その子なりのペースでゆっくり成長しています。ただ、周りのサポートがなければここまで成長することはできなかったと思います。小さな命をつないでくださった産科、NICUの先生、母のように24時間子どもたちを見てくれていたNICUの看護師さんたち、NICU退院後は地域の保健師さん、助産師さん、家族、友人、その他地域の方々…毎日本当に多くの方に支えられています。

リトルベビーについて知っていただく写真展は、今後も毎年開催していきます。ぜひ写真展を通して、リトルベビーについて知っていただけたら嬉しいです。そしてどこかでリトルベビーを見かけたら、どうか温かい目で見守っていただけたらと思います。

添付資料