「地域助け合い基金」助成先報告

ヤングケアラー研修プロジェクトチーム

広島県広島市中区

助成額

150,000円(2023/12/27)助成⾦の活⽤内容

子どもの貧困・児童福祉問題など子どもたちを取り巻く状況はたいへん厳しいものです。

誰もが住みやすい地域を作っていくためには、地域の諸団体の協働は欠かせません。地域には、気になる子どもがいます。そこで、子どもたちの今をしっかり見つめ、課題を知り解決して、将来を担っていく子どもたちがしっかり育って欲しいと言う願いのヤングケアラー問題を取り上げました。

3年計画で取り組んでいきます。

■2023年度(設立・啓発)ヤングケアラーについて、なぜ今ヤングケアラーの研修が必要なのか

ヤングケアラーが家庭で担っていること

ヤングケアラー自身が望んでいること

SDGsとの紐付け、子どもの権利条約等の研修

・講師広島県立大学講師 保健福祉学部健康福祉学科人間福祉学コース手島 博 先生

■2024年度(実践)実践・子どもを知る活動

「子どもの居場所づくり」夏休み、子どもが子どもらしく過ごせる居場所の提供

■2025年度(まとめ)経験や学んだことを実践に繋げる。普遍化

誰もが尊重されることを基盤において、見守り活動・あいさつ運動をとおして、地域住民との交流を意識的におこなう。そして、地域のネットワーク化に繋げる。

見て見ぬふりをしないで、声かけをする

※地域で共に活動する、諸団体が連携をすれば、地域の情報を共有し地域共生社会の実現ができると思います。

向こう三軒両隣、お互いが関心を持ち、ここが私たちの居場所だと思える地域社会にしていきたいとの思いです。

活動報告

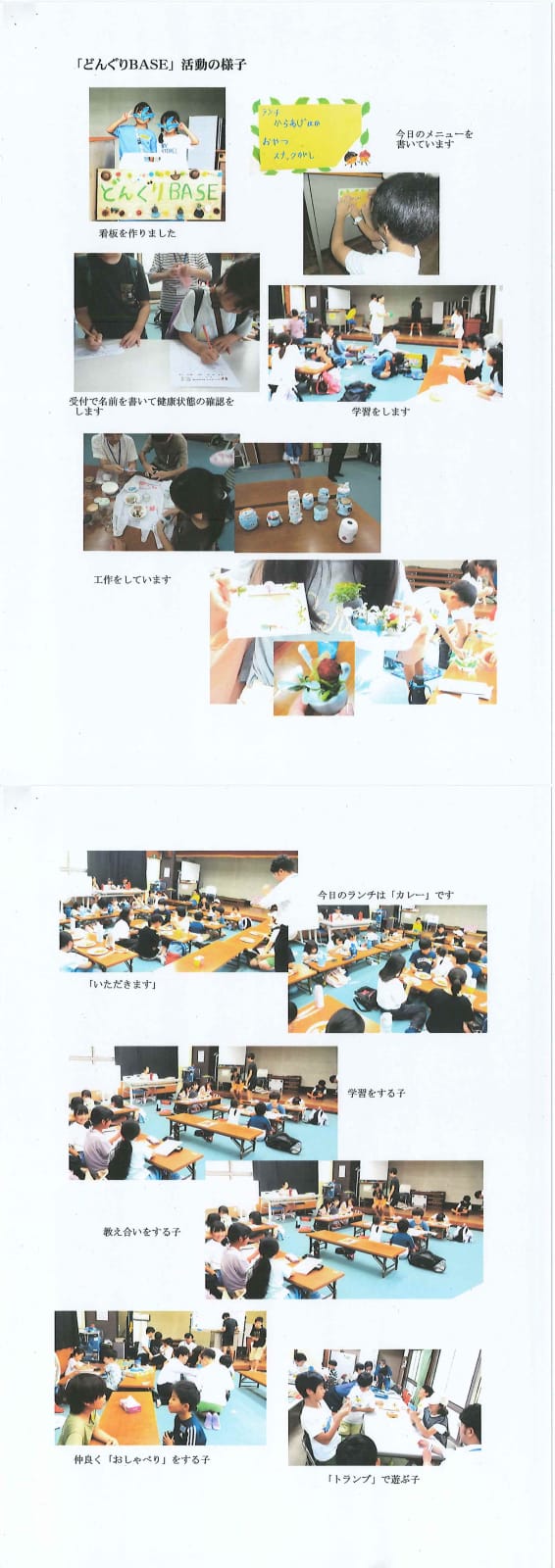

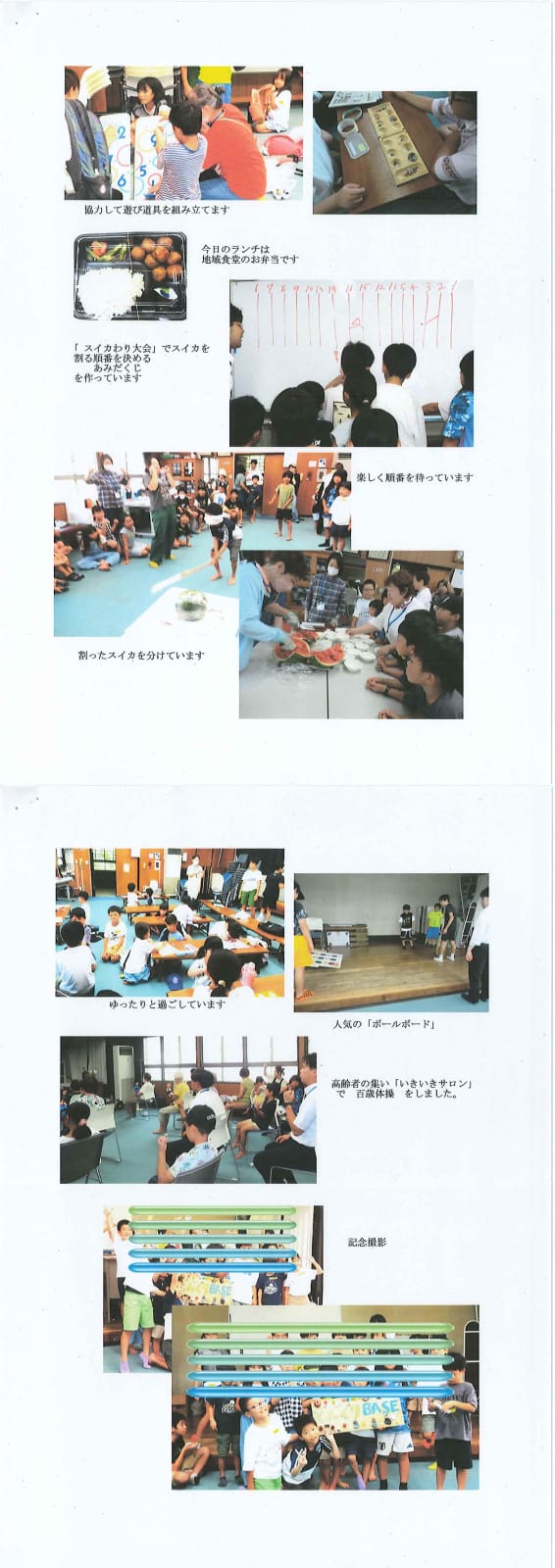

『子どもの居場所づくり』 夏休み企画「どんぐりBASE」・学ぶ・食べる・遊ぶから

・活動日7月29日52名参加(児童39名)、7月31日39名参加(児童32名)、8月2日36名参加(児童24名)、8月9日50名参加(児童32名)、8月22日43名参加(児童28名)

■「どんぐりBASE」を通しての学び・気づき

・食事や道具の運び込みのお手伝いなど、子ども達の自主性を促す

・お手伝いをしながら食後の紙皿、コップ、スプーンなどのゴミの分別をする等、SDG'sに関心をもってもらう

・違う小学校からの参加者もいたが、すぐに仲良くなっていた

※フードバンク利用の吉島子ども食堂からお米10キログラムの提供有り

※中区社協を通じてカルビーのスナック菓子の提供有り

※地域内の地域食堂から食事とおやつの支援あり

本プロジェクトは、学びや遊びのチームに支えられて食事の時間の楽しさや学びを子ども達に提供できたと思います。

■次回に思う事

・今回は役割をこなすだけになってしまったので反省

・ボランティアスタッフや会場スタッフがスムーズに行動できるように、詳しい申し送りと連絡と計画がだいじだと思った

・献立は子ども達が好きそうなものをチョイスしてメイン以外は前日までに揃えると計画が立てやすい

・当日の買い物は最小限にする

・子どもの人数予想は難しいので買い出しスタッフと会場受付スタッフの密な連携が必要だと思った

・災害時の動き方を事前に考えておく必要があった。

反省点はありましたが、最初のプロジェクトとしては「やってみなければわからない」が前提だったので、子ども達の参加人数の多さ、保護者から感謝の言葉を頂いて、反響あるプロジェクトでとてもすごい事ができたのだなと感じました。

子ども達も保護者の方々も、満足してくださっていると思います。

スタッフのみなさまのやる気とチームワークの良さが確信できた「どんぐりBASE」でした。

『終わりよければ全てよし』でしめくくりたいです。

今後の展開

ヤングケアラーに限らず地域の子どもの様子を知ろう。そうする中で、ヤングケアラーの存在に気づけるし、地域で子どもを育てることにも繋がると考え、子どもの居場所づくり「どんぐりBASE」の活動へと繋げた。

<活動する中で >

■子ども

・異学年での学びを見ることができた

・見て学ぶことができつつある

・リーダーシップのとれる子の活用

・BASEの中に安心感が生まれている・日ごろふれあうことの少ない大学生や高校生のお兄さんやお姉さんとの活動が子どもを意欲的にしている

■ボランティア

・子ども一人ひとりに目が向くようになった

・話ができる関係が作れるようになった

・活動自体が楽しくて意欲が持てた

・地域や仲間との連携や信頼の大切さが分かった

など活動の成果が見られた

また、ヤングケアラーに限らず子どもたちには、学校でもない家でもない居場所が必要であるということが実証でき、次年度の活動へと繋がりがみえた。

2025年度は「どんぐりBASE」をより一層発展した形で運営していきたい。

①地域食堂や、フードバンク等との関係を深め交流して行きたい

②ヤングケアラープロジェクトの活動が活発になるように企業や地域との連携を深めたい

③様々な地域資源の活用をする事によって、多様な主体との協働ができるようにしたい

〇保護者からの声

・高学年の子に声をかけてもらって交友関係が広がった

・来年もして欲しい

※保護者の方から感謝の手紙をいただきました

〇子ども・ボランティア

・地域の行事等で出会うと「おばちゃん〇〇が楽しかったねえ」と声をかけてくれる

・子ども同士が声をかけ合って公園で遊んでいる

添付資料